2017年2月号掲載

最後の資本主義

Original Title : SAVING CAPITALISM

著者紹介

概要

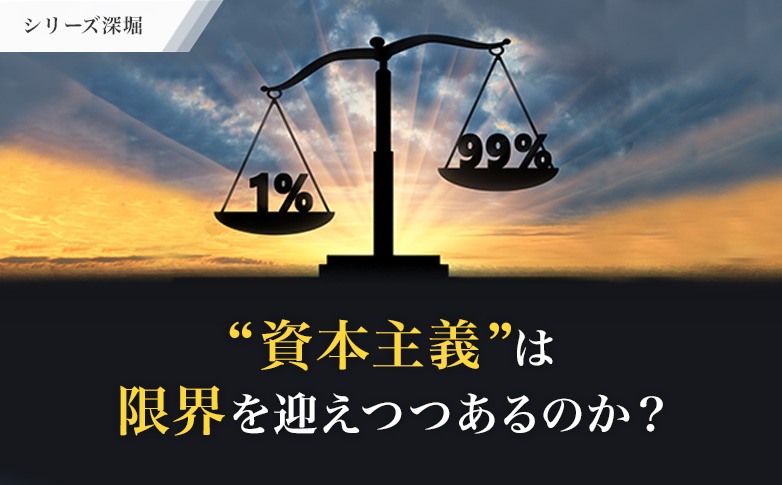

米国はじめ先進諸国で、貧富の差が拡大している。クリントン政権で労働長官を務めた著者によれば、原因は「市場のルール」の作り方にある。すなわち、富裕層や大企業が政府へのロビー活動等を通じて、自分たちが儲かる仕組みを築いているのだ。これを、より良く公平なものとすべく、市場メカニズムの現状にメスを入れた。

要約

「自由市場」とは何か

講演に行くと、よくこういうことが起こる。

誰かが私と討論することになり、議論を始める。すると、教育、貧困、所得格差…、テーマは何であれ、やがて「何かをなすには政府よりも『自由市場』の方がうまくいくのか」という話になる。

支配的な見方

この、「自由市場」が存在し、そこに政府が「介入する」のだ、という考え方ほど人々の判断力を鈍らせるものはない。

この考えによると、市場が作り出すいかなる不平等も不安定も、「市場原理」によって当然起こる避けがたい出来事ということになる。

あなたの給料はあなたの市場価値を示しており、生活するのに不十分でも、それは仕方がない。何百万人もの人が職を失っても、それは気の毒だが市場原理の帰結だから仕方ない、というわけだ。

こんな見方が社会に流布したため、これが常識と思われている。だが、この見方は誤りだ。自由市場は文明の及ばない荒野にあるわけではない。野生の生存競争では一番強いものが生き残るが、文明とは「ルール」によって成るものだ。ルールが市場を創造し、政府がルールを定めるのだ。

ルールというものは、中立的でも普遍的でもない。時代が違って社会も違えば、異なるルールが適用される。ルールは、進化する社会規範や価値観を部分的には映し出すが、同時に、“誰が”社会規範や価値観の形成に強い影響力を持っているかということをもあぶりだす。

では、政府はいかに市場を構築し、再構築してきたのか、その過程でどんな勢力が最大の影響力を持っていたのか、そしてその結果、誰が儲け、誰が損をしたのか。それを考えるには、もう少し詳細に市場のメカニズムを分析しないといけない。

資本主義の5つの構成要素

自由市場を実現するには、次の事柄を決めなくてはならない。

・所有権

所有できるものは何か。