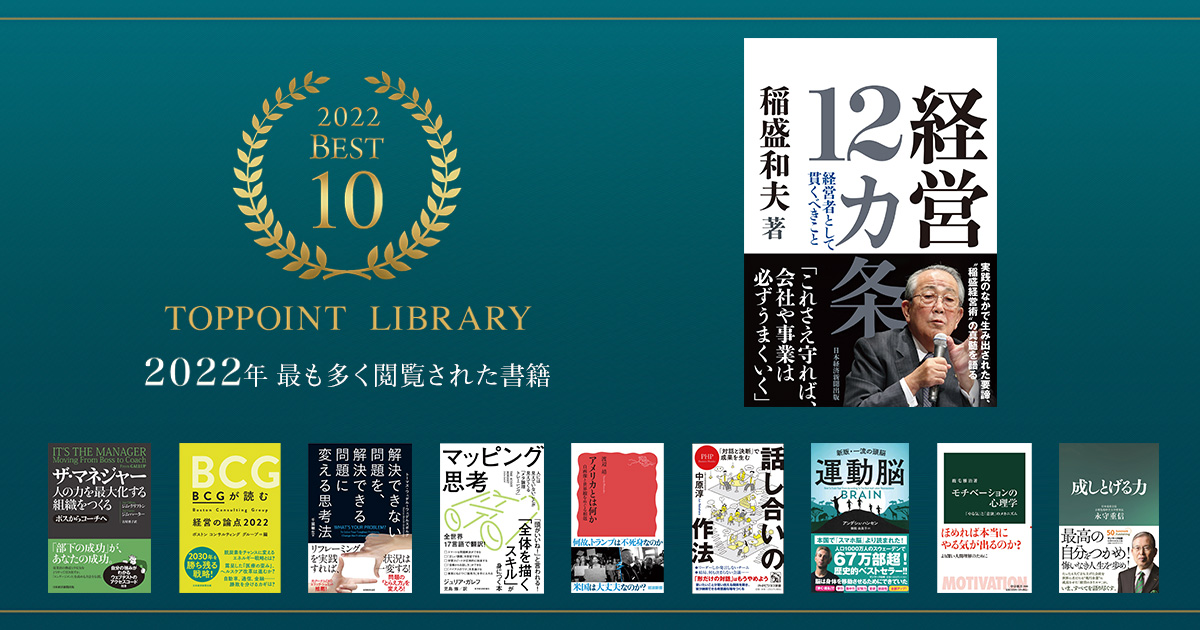

2022年4月号掲載

モチベーションの心理学

- 著者

- 出版社

- 発行日2022年1月25日

- 定価1,100円

- ページ数377ページ

※『TOPPOINT』にお申し込みいただき「月刊誌会員」にご登録いただくと、ご利用いただけます。

※最新号以前に掲載の要約をご覧いただくには、別途「月刊誌プラス会員」のお申し込みが必要です。

著者紹介

概要

副題「『やる気』と『意欲』のメカニズム」。なぜやる気は出ないのか、そもそもモチベーションはどうすれば生じるのか、心理学の代表的な理論を取り上げ概説する。さらに、「目標」「自信」「成長」などのキーワードで理論を分類、それぞれ詳述していく。入門書でありながら、モチベーションという複雑な心理を深く学べる1冊だ。

要約

モチベーション理論の展開

「モチベーション」という言葉の語源は、「動かす」という意味のラテン語「movere」である。簡潔にいえば、人や動物の「動き」を理解することがモチベーション研究の目的であり、その「動き」の説明がモチベーションの理論だ。

そうしたモチベーション理論の中には、「グランドセオリー」(一般的、包括的で著名な理論)と呼ばれるものがある。例えば ――

「外発的動機づけ」と「内発的動機づけ」

モチベーション研究の大きな功績の1つは「やる気」に種類があることを明らかにしたことだ。

例えば、大学生E君は試験で合格点をとらないと落第するので必死に勉強している。一方、F君はワクワクしながら勉強をしている。E君にとって勉強は「落第を避ける」という目的のための「手段」なのに対し、F君は勉強そのものを楽しんでおり、勉強自体が「目的」と化している。

E君のように特定の目的のための手段としてその行為をする場合を「外発的動機づけ」、F君のように当該の行為をすること自体が目的である場合を「内発的動機づけ」と呼ぶ。

期待×価値理論

1950年代後半~1960年代に、認知的なメカニズムやプロセスを重視すべきだとする潮流が心理学全体に広がった。その転換期以降に進展し、今日に至るまでモチベーションの考え方の基盤となっている枠組みが「期待×価値理論」だ。

我々には「取り組むに値する行為だからこそやる」という傾向があり、「価値」(魅力、望ましさなど)を感じるほど、その実現に向かっていこうとするモチベーションが高まる。

ただ、価値だけではモチベーションを十分に説明することはできない。例えば、いつの時代もスポーツ選手は人気だが、大学生の就職先としてプロ野球選手が人気だという話を聞いたことはない。それは、現実的に考えて「自分にはなれるはずがない」と諦めるからだ。このような実現可能性に関わる認識を「期待」という。我々は「何とかなりそうだ」と思うからこそ、やる気になるのだ。

「期待×価値理論」は、モチベーションを期待と価値の関数として理解しようとする考え方の総称である。この理論は汎用性が高く、日常生活におけるモチベーション現象の多くが理解できる。

達成と価値 ―― 目標説

前述のようなグランドセオリーはシンプルで、わかりやすい。だが、細かい点まで認識を深めることは困難だ。そこで、モチベーションをより精緻に説明するための多くの「ミニセオリー」が提案されてきた。その1つに「目標説」がある。

![影響力の武器 [新版] ――人を動かす七つの原理](https://www.toppoint.jp/uploads/cover/20240318092801-20240410.jpg)